なび坂アプリ開発者インタビュー

今回は、兵庫県立福祉のまちづくり研究所が研究・開発しているスマートフォン向けアプリ、「なび坂」について開発者にインタビューをしましたので、その内容を紹介します。

兵庫県立福祉のまちづくり研究所は、神戸市西区の兵庫県立総合リハビリテーションセンターの中にあり、兵庫県立リハビリテーション中央病院に隣接しています。

高齢者施設や障がい者支援施設などの利用者や関係者からのニーズを元に産学官の研究機関と連携を図りながら「福祉用具やリハビリテーション支援技術などの研究・開発」「安全・安心まちづくり支援」などの研究を行う機関です。

インタビューは研究所の会議室で行いました。O形に組まれた会議テーブルに左右に分かれて、対面する形で座りました。

アプリの開発担当の中村俊哉(なかむら・としや)技師、小坂菜生(こさか・なお)特別研究員に「なび坂」について教えていただきました。

アプリの開発担当の中村俊哉(なかむら・としや)技師、小坂菜生(こさか・なお)特別研究員に「なび坂」について教えていただきました。

なび坂は同研究所の所長である陳 隆明(ちん・たかあき)氏の経験と思いから生まれたアプリです。陳氏は、兵庫県立総合リハビリテーションセンターで整形外科医として35年以上にわたり1万人を超える車いすユーザーを見てこられた方です。

「車いすユーザー」と一言で言っても人によってこぐ力が異なるため、「車いすユーザー」とひとくくりにすることには無理があると考えられていました。そこで、ユーザーのこぐ力と坂道の傾斜度を比較して難易度を可視化、地図上であらわすバリアフリーマップが作れないかと考え、開発が始まりました。

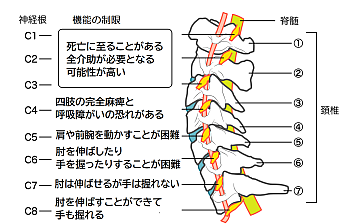

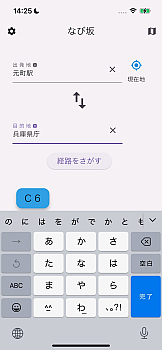

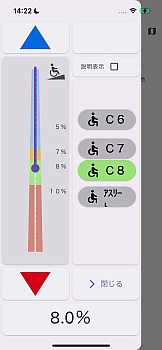

アプリでは頚髄の残存部位を「こぐ力」としての指標に用いています。基本的に頚髄のC1からC5を損傷した場合は、自走による車いす移動が困難になるため、このアプリではC6からC8とアスリートレベルの4段階からこぐ力を選択するようになっています。

なび坂のアプリで出発地と目的地を指定すると、経路上にある坂道を「赤(通行不可)」「黄(通行できるけれど困難)」「青(通行可)」の3色で表し、通行の難易度が一目でわかるようになっています。

また、これらの経路はGoogleマップの技術を使用しており、最大3件の経路を示すことができるようになっています。

経路上に示された坂道を拡大すると、「上り」「下り」の表示に加え、勾配の斜度が示されます。

これにより、例えば、赤の通行不可と示されていても「斜度や難易度から上ることはできないが、テクニックがあるので、下ることができる」など、事前に判断することができます。

また、こぐ力のレベルを変えることで、経路の難易度が変化するので、目安として判断することもできます。

実用化に向けて開発が続くなび坂。実証実験などを通じ、組み込んでほしい機能の要望が複数寄せられているそうです。

「道幅、歩道の凹凸、横断歩道の斜度など様々な情報を組み込んでほしい、という要望が寄せられています。

しかし、まずは、目的地で楽しむために移動で疲れないために計画を立てるときの目安として使ってもらえればと思っています。

示されたどのルートにも上り下りが難しい坂があるとわかっているのならば、現地でタクシーを使う、介助者と一緒に行くなど、事前に準備ができると思います。」(担当者)

現在、ある民間企業と共に防災マップになび坂の機能を組み込むことも検討されているそうです。

ありそうでなかった坂に注目した地図アプリ。実用化に向けて今後どのように発展していくのか楽しみです。